こんにちは。しんしん心理研究所の心理師Shingo(しんしん)です。

あなたは、友人や家族、同僚が落ち込んでいるときに、励ましたり、寄り添ったりするのに、なぜか自分自身に対しては厳しい言葉をかけてしまい、「どうしてこんなにダメなんだろう」「もっと頑張らなきゃ」と、自分を追い詰めてしまうことありませんか?

「人には優しくできるのに、自分には優しくできない」

この現象には、心理学的な背景があります。そして、多くの人がこの傾向に気づかないまま、日々の生活の中で自分に厳しくしてしまいます。

たとえば、仕事でミスをしたとき、友人なら「誰にでもミスはあるよ、次に活かせば大丈夫」と励ますでしょう。しかし、自分に対しては「こんな失敗をするなんて、自分は本当にダメだ」と過度に責めてしまうことがよくあります。このような自己批判は、ストレスや不安を増やし、自己肯定感を低下させる要因になります。

さらに、私たちは日々の忙しさの中で、意識せずに自分を追い込んでしまうことが多いです。「もっと頑張らないといけない」「この程度で満足してはいけない」といった思考が積み重なり、知らず知らずのうちに自分を消耗させてしまいます。この状態が続くと、心の余裕がなくなり、他者に対しても余裕を持った対応ができなくなることもあります。

今回の記事では、この「自分には厳しくしてしまう」現象がなぜ起こるのかを探りながら、自分自身にも優しくなれるための具体的な方法を紹介していきます。自分に優しくなることで、心に余裕が生まれ、より充実した日々を送ることができるようになるでしょう。

なぜ人には優しくできるのに、自分には厳しくなってしまうのか?

1. 自己批判のメカニズム

心理学の研究によると、多くの人は自分自身を厳しく評価しがちです。これは、進化的な観点から見ると、生存のために自らを戒め、成長しようとする本能の一部です。しかし、現代社会では過度な自己批判がストレスを引き起こし、心の健康に悪影響を与えてしまうことがあります。

特に完璧主義の傾向がある人は、自分を厳しくしてしまいがちで、常に高い目標を設定し、それに達しないと自分を責めてしまいます。結果として、失敗を過剰に恐れるようになり、自己肯定感が下がってしまうのです。

2. 「他者視点」と「自己視点」の違い

私たちは他人の悩みを聴くとき、ある程度の距離を持って客観的に判断できます。しかし、自分のこととなると、感情が絡み合い、冷静に見ることが難しくなります。そのため、友人には「そんなに気にしなくても大丈夫だよ」と言えるのに、自分には「もっと努力しないとダメだ」と厳しい言葉をかけてしまうのです。

また、自己認識の歪みが影響していることもあります。私たちは自分自身の欠点や失敗を拡大解釈しがちで、他人と比べて自分を過小評価する傾向があります。このため、他者には寛容でも、自分には厳しくなってしまうのです。

3. 社会的な影響

日本の文化では「努力」「忍耐」「自己犠牲」が美徳とされることが多く、「自分に甘い=怠けている」という考えが根付いています。そのため、「もっと頑張らなければ」「この程度で満足してはいけない」と思いやすくなり、自分に優しくすることに罪悪感を覚える人も少なくありません。

また、SNSの普及によって、他人と比較する機会が増えたことも影響しています。SNSでは成功や幸福な瞬間が多く共有されるため、「自分はまだまだ努力が足りない」と感じやすくなり、自分を責める要因になってしまうのです。

自分にも優しくなるための方法

では、どうすれば他人に対するのと同じように、自分自身にも優しくできるのでしょうか?いくつかの具体的な方法を紹介します。

1. セルフ・コンパッションを意識する

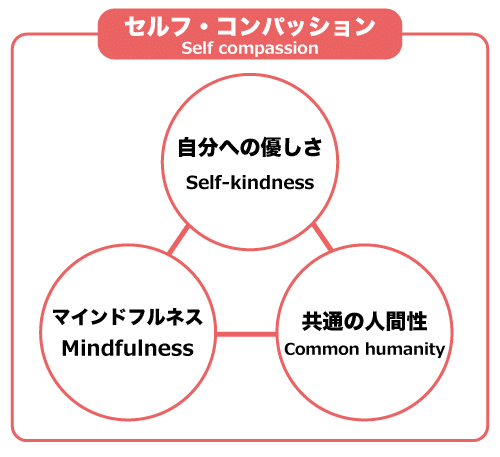

セルフ・コンパッション(自己慈悲)とは、「自分を思いやる気持ち」のことです。心理学者クリスティン・ネフによると、セルフ・コンパッションには以下の3つの要素があります。

- 自分への優しさ

失敗したり落ち込んだりしたときに、自分を責めるのではなく、優しく励ます。 - 共通の人間性

誰もが完璧ではなく、失敗するのは当たり前だと認識する。 - マインドフルネス

自分の感情を否定せず、ありのまま受け止める。

また、自己肯定感を高めるために「自分を褒める」習慣をつけることも重要です。小さな成功や努力を認めることで、自己評価が改善されます。

2. 「親友にかける言葉」を自分にも

もしあなたの親友が同じような悩みを抱えていたら、どのような言葉をかけますか?

例えば、友人が「仕事でミスをしてしまって、自分が情けない」と言ったとき、「そんなことないよ、誰にでもミスはあるし、次に活かせばいいんだよ」と励ますのではないですか?

その言葉を、そのまま自分にもかけてみましょう。声に出して言うと、より効果的です。

3. 「できたことノート」をつける

自己批判が強い人は、「できなかったこと」ばかりに目が向きがちです。そこで、「今日できたこと」を毎日ノートに書き出す習慣をつけてみましょう。

さらに、感謝の気持ちを記録する「感謝日記」も有効です。「今日、感謝できること」を3つ書くことで、ポジティブな思考が育ちます。

4. 適度に休むことを許可する

「頑張らないとダメだ」と思いすぎると、心と体に負担がかかります。たまには意識的に休むことも大切です。

- 休日にあえて何もしない時間を作る

- 好きな本を読む

- 散歩をしてリラックスする

- 瞑想や深呼吸を取り入れる

「休むこと=悪いこと」ではなく、「休むこと=次のエネルギーを蓄えること」と考え方を変えてみましょう。

5. カウンセリングや自己成長のサポートを活用する

もし「自分に厳しすぎて、どうしても優しくなれない」と感じる場合は、心理カウンセリングを受けたり、セルフコンパッションに関する書籍を読んだりするのも一つの手です。

特に、繊細さん(HSP)と呼ばれる人は、他人の気持ちに敏感な分、自分を後回しにしがちです。そうした方こそ、自分にも優しくするスキルを身につけることで、心の負担を軽減できます。

まとめ

「人には優しくできるのに、自分には優しくできない」という現象は、多くの人が経験しています。しかし、それは自分の心を大切にする習慣が足りないだけかもしれません。自己肯定感が低いと、どうしても他者と比較してしまい、自分の欠点ばかりが目についてしまうものです。しかし、私たちは皆、長所と短所を持ち合わせている存在であり、自分自身にも優しくすることが心の健康を保つために重要です。

自分に優しくなることは、決して怠けることではありません。むしろ、適切に自分を労わり、心の余裕を持つことで、より良いパフォーマンスを発揮できるようになります。例えば、自分を責める代わりに、「今日はここまで頑張れた」と認める習慣をつけるだけでも、自己受容の感覚が育まれます。

また、他者に対して自然と優しく接することができるあなたなら、同じように自分にも温かい言葉をかけることができるはずです。たとえば、「自分が今感じていることを受け止めてあげよう」「無理をしすぎず、休息を取ってもいいんだよ」といった言葉を自分に向けて言ってみるだけでも、心が和らぎます。

あなたが他人に優しくできるように、自分にも優しくしてあげてください。それが、より良い人生を築く第一歩になるはずです。そして、その習慣が根付けば、あなたの心ももっと軽やかに、毎日をより穏やかに過ごせるようになるでしょう。

しんしん心理研究所では自分らしく自分のために生きる人を全力で応援しています。

コメント